Syndrome de retard de phase du sommeil (DSPS)

Syndrome de retard de phase du sommeil, également connu sous le nom de trouble retardé de l’endormissement et du réveil, est une perturbation chronique du cycle veille-sommeil du corps. Dans le DSPS, la période naturelle de sommeil d’une personne est décalée beaucoup plus tard que ce qui est socialement ou médicalement considéré comme normal. En termes pratiques, une personne atteinte de DSPS (souvent surnommée un « oiseau de nuit ») ne peut pas s’endormir avant très tard dans la nuit (souvent un décalage de phase de 2 à 6 heures) et a du mal à se réveiller à temps pour les obligations matinales typiques comme l’école ou le travail. Cette condition est le type le plus courant de trouble du rythme circadien, ce qui signifie qu’elle implique un désalignement de l’horloge interne avec le cycle jour-nuit externe.

Quelle est la fréquence du DSPS ?

Il est particulièrement fréquent chez les adolescents et les jeunes adultes. Environ 7–16 % des adolescents répondent aux critères du DSPS, ce qui en fait un problème important pour les populations lycéennes et universitaires. Le début peut survenir dès la petite enfance, mais il apparaît le plus souvent à la puberté et pendant l'adolescence. Pendant cette période, des changements biologiques dans le timing circadien se produisent : l'horloge biologique du cerveau (le pacemaker circadien situé dans le noyau suprachiasmatique (SCN) de l'hypothalamus) se décale naturellement plus tard. La puberté déclenche un retard de la libération de mélatonine d'environ 1 à 3 heures, ce qui signifie que les adolescents commencent à ressentir la somnolence beaucoup plus tard le soir. Ce décalage du dim light melatonin onset (DLMO) est une partie normale du développement, mais dans le DSPS, il peut être exagéré. De plus, les adolescents présentent souvent un chronotype du soir — une préférence pour veiller tard — en raison de ces changements hormonaux et de leur indépendance accrue. Ils peuvent ne pas ressentir la somnolence avant très tard dans la nuit, tout en devant se lever tôt, ce qui conduit à un désalignement chronique.

Pourquoi le DSPS survient-il ?

Les causes du DSPS sont multifactorielles, impliquant un mélange d'influences biologiques et sociales :

Facteurs biologiques :

Le DSPS provient en partie d'un rythme circadien intrinsèque plus long (>24 heures), ce qui fait que l'horloge interne est en retard. Des mutations génétiques, comme dans les gènes CRY1 ou PER3, sont associées au DSPS familial. Des études sur des jumeaux montrent une héritabilité de 40–50% pour le moment du sommeil. Les adolescents peuvent avoir une sensibilité accrue à la lumière du soir, la lumière intérieure normale ou les écrans retardant la mélatonine et décalant l'heure du sommeil. Une étude a révélé que l'exposition à la lumière supprimait significativement la mélatonine chez les adolescents pubères, soulignant l'impact de l'utilisation des écrans la nuit.

Facteurs psychosociaux et comportementaux :

L'utilisation tardive de smartphones, ordinateurs ou jeux expose les adolescents à la lumière bleue, retardant l'endormissement. Les rythmes de sommeil irréguliers (grasse matinée le week-end) causent un jetlag social. Les engagements du soir — travail, devoirs ou sorties — et la surveillance parentale réduite contribuent à des horaires incohérents. Ces comportements renforcent le retard circadien, créant un décalage entre l'horloge interne de l'adolescent et les exigences sociales.

Quelles sont les conséquences ?

Lorsqu'ils peuvent suivre un horaire décalé (par exemple, 3 h–11 h), les personnes atteintes de DSPS bénéficient d'un sommeil normal et de bonne qualité. Mais respecter des heures typiques (par exemple, 23 h–7 h) entraîne un désalignement chronique, provoquant un sommeil insuffisant et une altération diurne. Les effets incluent :

-

Somnolence matinale et somnolence prolongée

-

Problèmes cognitifs : mauvaise concentration, mémoire, performance

-

Problèmes d'humeur : irritabilité, faible motivation, anxiété/dépression

-

Lien bidirectionnel : les troubles mentaux peuvent aggraver le DSPS et vice versa

-

Risques pour la santé à long terme : métabolisme perturbé, prise de poids, déséquilibre hormonal

Les adolescents avec DSPS peuvent être étiquetés à tort comme paresseux ou démotivés, mais le problème réside dans une horloge biologique décalée. Reconnaître ces schémas de sommeil tardifs aide à planifier des routines adaptées.

Symptômes et causes

Symptômes :

Le syndrome de la phase de sommeil retardée présente des symptômes distincts qui reflètent sa caractéristique principale — un retard persistant dans le moment du sommeil. Les signes et symptômes clés incluent :

-

Endormissement retardé :

Les personnes avec DSPS ont du mal à s'endormir à des heures conventionnelles (par exemple, 22h–23h), ne s'endormant souvent que 2 à 6 heures plus tard. Même épuisées, elles ne peuvent dormir que lorsque leur horloge interne le permet. -

Difficulté à se réveiller :

En raison d'un endormissement tardif, se réveiller pour des obligations matinales est extrêmement difficile. Les individus peuvent ne pas entendre les réveils, se sentir confus ou irritables au réveil, et éprouver une somnolence diurne sévère, surtout le matin. Cela affecte la concentration, la mémoire et la motivation. Des troubles de l'humeur comme l'irritabilité ou une humeur dépressive sont fréquents. -

Sommeil normal avec des horaires auto-définis :

Lorsqu'on leur permet de suivre leur rythme naturel (par exemple, 3h–11h), les personnes avec DSPS obtiennent généralement une durée et une qualité de sommeil normales. L'efficacité du sommeil reste élevée dans ces conditions. Cependant, lorsqu'elles sont contraintes d'adopter des horaires plus matinaux, elles restent éveillées la nuit et raccourcissent leur sommeil, ce qui entraîne une dette de sommeil et un dysfonctionnement — surtout chez les adolescents qui ont besoin de 8 à 10 heures par nuit. - Décalage circadien persistant :

Le DSPS se caractérise par un cycle veille-sommeil constamment retardé. Les journaux de sommeil ou l'actigraphie montrent généralement un schéma tardif stable qui se décale encore plus sans contraintes. Contrairement à l'insomnie occasionnelle, l'horloge biologique est fixée à une phase tardive. Les tentatives de décalage vers un horaire plus tôt échouent souvent. Beaucoup de personnes avec DSPS développent des mécanismes d'adaptation comme les siestes diurnes ou l'utilisation de caféine/stimulants, ce qui peut perturber davantage les rythmes de sommeil.

Causes :

Le syndrome de la phase de sommeil retardée résulte d'un décalage entre l'horloge circadienne interne et l'environnement externe. Dans le DSPS, l'horloge interne fonctionne « en retard » par rapport aux repères temporels sociétaux (comme les horaires standards d'école/travail). Plusieurs facteurs contribuent à ce décalage :

-

Désalignement circadien :

Le DSPS survient lorsque l'horloge circadienne interne fonctionne « en retard » par rapport aux indices temporels externes comme les heures d'école ou de travail. Beaucoup de personnes ont une période circadienne intrinsèque plus longue que 24 heures (~24,15 h), nécessitant une réinitialisation quotidienne par la lumière du matin. Si le SCN (noyau suprachiasmatique) du cerveau n'avance pas suffisamment l'horloge, l'endormissement se décale vers plus tard. Dans le DSPS, les marqueurs circadiens tels que la température corporelle centrale et la mélatonine sont aussi retardés, décalant la fenêtre naturelle de sommeil vers le petit matin. L'« angle de phase » entre les rythmes circadiens et le sommeil peut être anormal, aggravant le problème. -

Prédisposition génétique :

Le DSPS est souvent familial. Des variantes dans des gènes de l'horloge comme CRY1, PER3 et CLOCK contribuent aux cycles de sommeil retardés. Par exemple, une mutation dans CRY1 ralentit le cycle circadien. Bien que ces facteurs génétiques ne soient pas toujours suffisants seuls, ils rendent les individus plus susceptibles d'adopter un rythme de sommeil tardif. -

Exposition à la lumière et facteurs liés au mode de vie : L'exposition en soirée à la lumière bleue (des écrans, LED, etc.) supprime la mélatonine et retarde l'horloge. Les recherches sur la courbe de réponse de phase (PRC) montrent que l'exposition à la lumière tard dans la nuit décale le rythme circadien plus tard. Les adolescents qui utilisent des appareils électroniques la nuit ou ont des horaires irréguliers (par exemple, dormir tard le week-end) subissent un jetlag social, perturbant la stabilité circadienne. D'autres facteurs comportementaux incluent la consommation de caféine, les activités stimulantes avant le coucher et de mauvaises routines de détente — tous aggravant le retard circadien.

-

Modification de la pression de sommeil :

Le DSPS peut aussi impliquer une accumulation plus lente de la pression homéostatique du sommeil, surtout chez les adolescents. Faire la sieste ou trop dormir le week-end réduit cette pression, rendant l'endormissement précoce plus difficile. L'interaction entre un signal homéostatique faible et un rythme circadien favorisant l'éveil la nuit retarde encore plus l'endormissement. - Signaux de réinitialisation matinaux insuffisants :

Beaucoup de personnes atteintes de DSPS manquent de lumière vive du matin, essentielle pour avancer l'horloge. Un éclairage intérieur faible, des heures de réveil tardives ou un climat couvert réduisent l'efficacité de ce signal. Sauter les activités matinales comme l'exercice ou le petit-déjeuner affaiblit également les indices circadiens, laissant l'horloge mal synchronisée.

Le DSPS résulte d'une combinaison de décalage du rythme circadien, de vulnérabilité génétique et d'habitudes de vie qui amplifient ce retard. L'horloge fonctionne — mais elle est réglée à la mauvaise heure. Le traitement vise à avancer l'horloge et à la stabiliser grâce à une exposition ciblée à la lumière, des changements comportementaux et une routine.

Approches traditionnelles de traitement

Gérer le DSPS nécessite souvent une combinaison de changements de mode de vie et d’interventions stratégiques pour décaler le rythme du sommeil. Traditionnellement, les cliniciens et spécialistes du sommeil recommandent plusieurs approches :

Stratégies comportementales & hygiène du sommeil :

Le traitement de première intention consiste à améliorer l’hygiène du sommeil et à adopter une routine cohérente. Cela inclut de fixer une heure de réveil fixe, d’éviter les siestes et de réduire l’exposition à la lumière le soir (par exemple, limiter l’utilisation des écrans, utiliser des filtres anti-lumière bleue et tamiser les lumières). Les techniques de relaxation en soirée aident à préparer le corps au sommeil.

Les thérapies comportementales comme la chronothérapie décalent progressivement l’heure du coucher plus tard chaque jour pour faire le tour de l’horloge, visant à atteindre une heure de coucher plus tôt souhaitée. Bien qu’efficace, elle nécessite une discipline stricte et peut perturber la vie quotidienne. Une méthode plus douce — la thérapie d’avance de phase — avance l’heure du coucher d’environ 15 minutes par jour et peut être efficace lorsqu’elle est associée à d’autres stratégies.

Supplémentation en mélatonine :

La mélatonine à faible dose (1 à 3 heures avant l’heure de coucher souhaitée) peut signaler au corps de s’endormir plus tôt et décaler la phase circadienne. Elle est largement utilisée chez les adolescents et souvent associée à la thérapie lumineuse matinale. Bien que la mélatonine soit généralement sûre à court terme, son timing est crucial — prise trop tard ou à fortes doses, elle peut provoquer de la somnolence ou être inefficace.

Thérapie par lumière vive (exposition matinale) :

La thérapie lumineuse matinale est une pierre angulaire du traitement du DSPS. L’exposition à 10 000 lux d’une boîte lumineuse pendant 60 à 120 minutes peu après le réveil peut avancer la phase circadienne. Idéalement, le timing est basé sur des marqueurs biologiques comme le DLMO (début de la sécrétion de mélatonine en faible lumière) ou le minimum de la température corporelle centrale, mais en pratique, la lumière est généralement donnée aussi tôt que possible. La thérapie lumineuse améliore à la fois le rythme du sommeil et la vigilance matinale.

Limitations de la thérapie lumineuse :

Les boîtes lumineuses conventionnelles posent des défis pour les adolescents. L’adhésion est faible en raison des séances stationnaires tôt le matin, des appareils encombrants et de l’éblouissement. Les séances manquées retardent les progrès, et un mauvais timing (par exemple, une exposition à la lumière trop tard le matin ou la nuit) peut aggraver le désalignement circadien. Un timing précis de la phase nécessite souvent des tests en laboratoire, ce qui est impraticable dans de nombreux cas. Des effets secondaires comme la fatigue oculaire ou l’agitation peuvent survenir. Pour les jeunes, la rigidité et l’inconvénient limitent souvent le succès, suscitant un intérêt pour les dispositifs de thérapie lumineuse portable comme alternatives plus pratiques.

Autres interventions :

-

Certains médicaments peuvent aider à initier un sommeil plus précoce mais ne corrigent pas le retard circadien.

-

Les stimulants ou agents promoteurs de l'éveil peuvent aider à la vigilance mais ne traitent que les symptômes.

-

La TCC est explorée pour traiter l'anxiété concomitante ou l'impuissance apprise.

-

Les étapes diagnostiques doivent exclure la dépression, l'usage de substances ou d'autres troubles du sommeil. La polysomnographie est généralement inutile sauf suspicion d'un autre trouble.

Globalement, les approches traditionnelles du DSPS se concentrent sur l'alignement de l'horloge circadienne avec les heures de sommeil souhaitées via une discipline de vie, une thérapie par la lumière bien synchronisée, et parfois des aides pharmacologiques comme la mélatonine. Ces méthodes peuvent être efficaces, mais en pratique, de nombreux adolescents ont du mal à les suivre. C'est là que les nouvelles innovations, comme les dispositifs de lumière portables, font la différence en offrant un moyen plus pratique d'obtenir la lumière du matin.

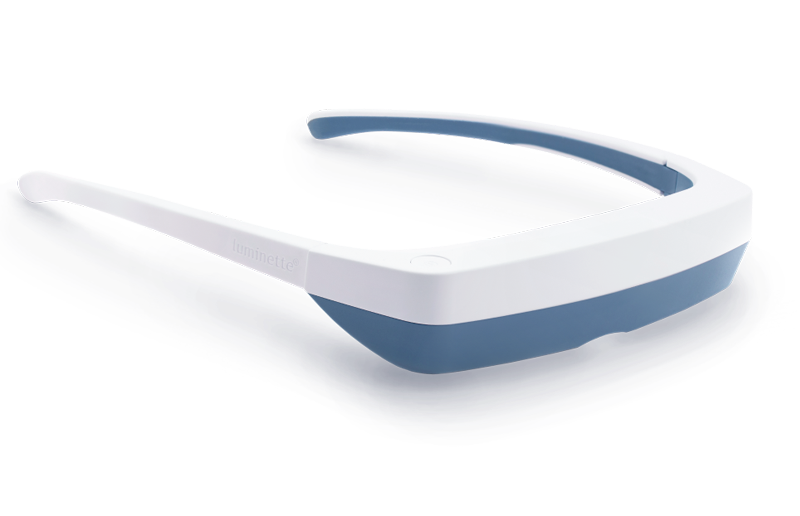

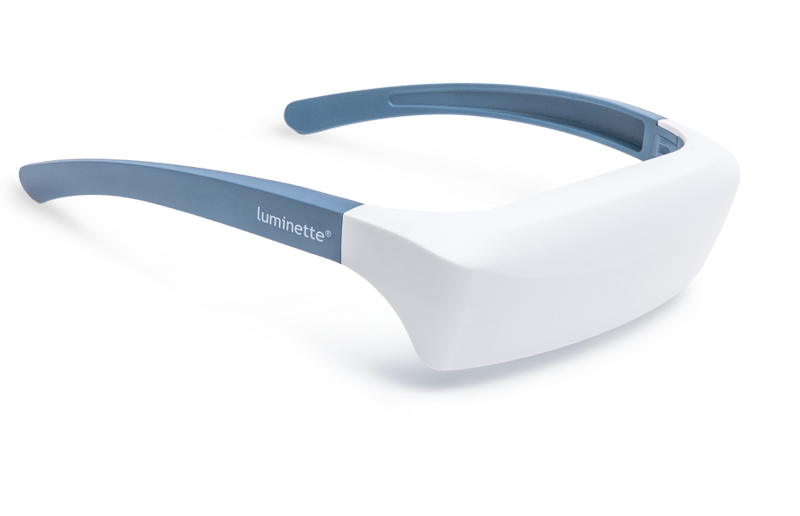

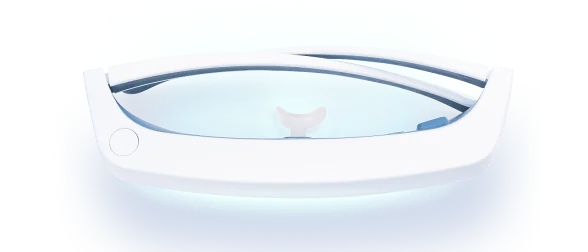

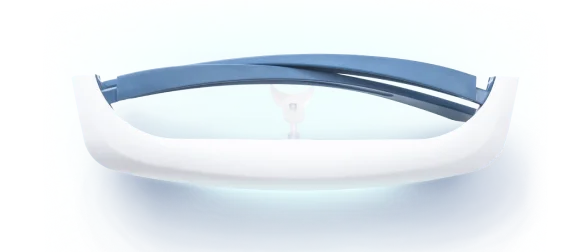

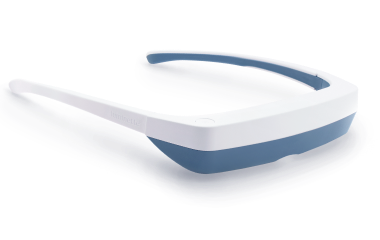

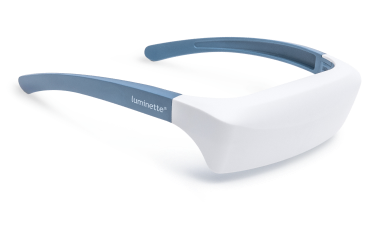

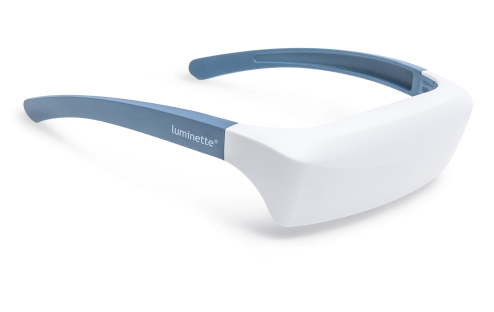

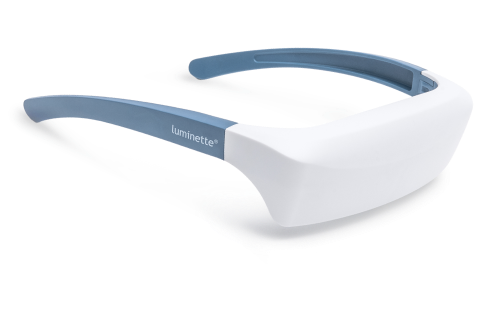

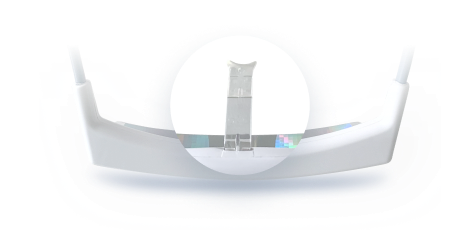

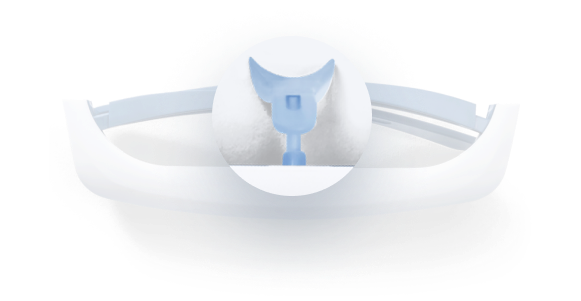

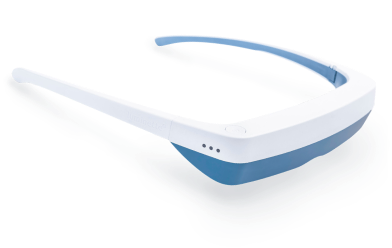

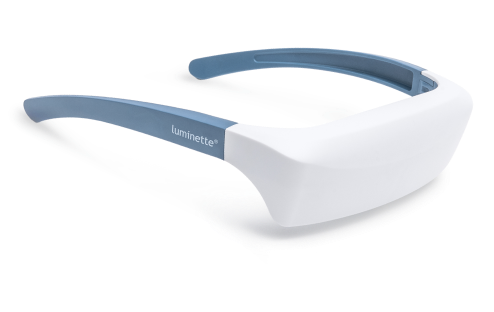

Thérapie par la lumière avec Luminette : aperçu de l'appareil

Une innovation prometteuse dans la thérapie par la lumière pour le DSPS est l'appareil de luminothérapie Luminette. La Luminette est essentiellement une paire de lunettes de luminothérapie portables (lunettes-visière) qui permettent à l'utilisateur de recevoir une lumière vive tout en vaquant à sa routine matinale normale. Contrairement à une boîte à lumière traditionnelle qui nécessite de rester assis à un endroit, la Luminette est conçue pour être portée, libérant l'utilisateur pour se déplacer — vous pouvez prendre votre petit-déjeuner, lire ou même faire des tâches légères en la portant. Cela répond au principal problème d'adhésion en intégrant la thérapie dans les activités quotidiennes.

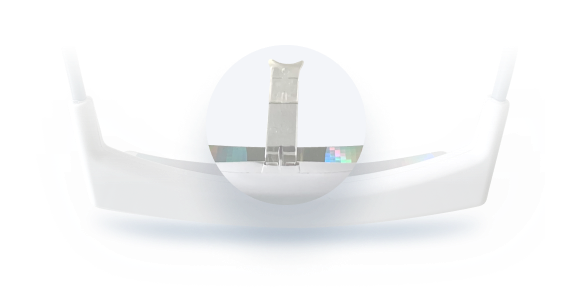

Comment fonctionne la Luminette ?

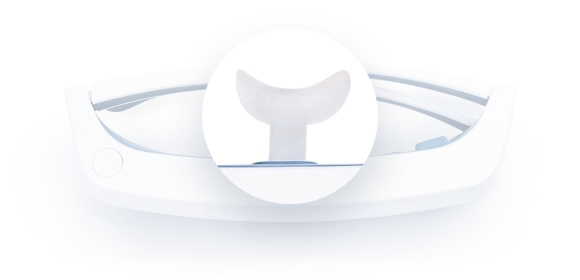

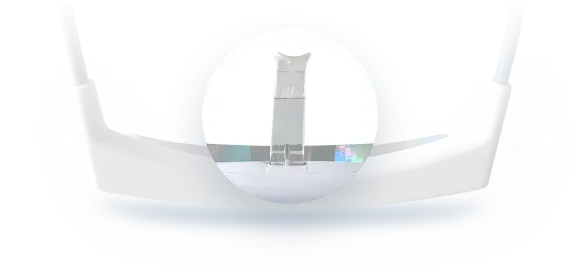

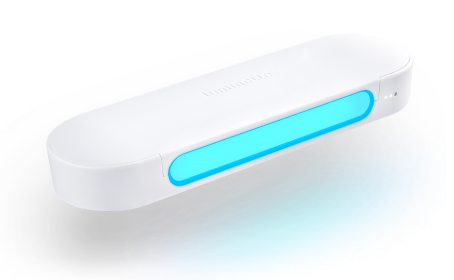

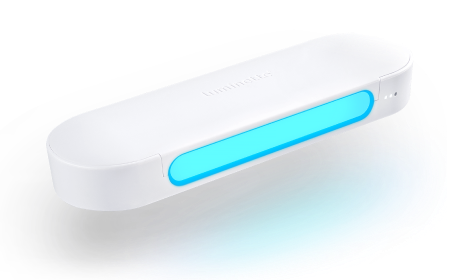

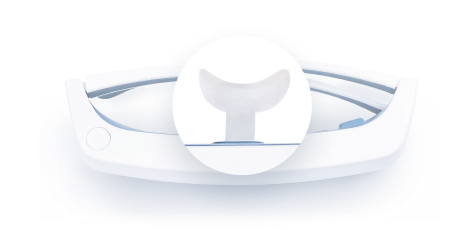

L'appareil utilise une série de mini-LEDs pour émettre une lumière blanche brillante diffuse et sûre d'environ 2 000 lux d'intensité. Les LEDs sont positionnées le long du bord supérieur de la visière. Grâce à une conception optique spéciale (lentilles diffractives), la lumière est dirigée vers le bas dans les yeux à un angle optimal, ciblant la partie inférieure de la rétine. Cette partie de la rétine est riche en photorécepteurs qui communiquent avec l'horloge circadienne (via le tractus rétino-hypothalamique vers le SCN). En projetant la lumière d'en haut (mais en dehors de la ligne de vue directe de l'utilisateur), la Luminette stimule les cellules rétiniennes nécessaires sans obstruer la vision — l'utilisateur peut voir son environnement normalement. Essentiellement, elle trompe le cerveau en lui faisant croire qu'il reçoit la lumière du matin. La longueur d'onde de la lumière de la Luminette est un blanc à large spectre, contenant les longueurs d'onde bleues connues pour être les plus efficaces pour supprimer la mélatonine et décaler l'horloge (l'appareil possède spécifiquement des LEDs blanches enrichies en bleu, mais la lumière bleue est diffusée de manière confortable). À 2 000 lux, elle n'est pas aussi intense que certaines grandes boîtes à lumière (qui peuvent atteindre 10 000 lux), mais parce qu'elle est délivrée près des yeux et à un angle constant, elle fournit un stimulus efficace en un temps d'utilisation plus court.

Pourquoi cet appareil est-il plus adapté aux adolescents ?

Premièrement, elle réduit considérablement le temps et la charge de conformité. L’utilisation typique de la Luminette est d’environ 20 à 45 minutes le matin, ce qui peut être fait en effectuant d’autres tâches (contre rester assis sans rien faire pendant 90 minutes). Pour un adolescent pressé d’aller à l’école, pouvoir porter un appareil pendant le petit-déjeuner ou en préparant son sac est beaucoup plus faisable. Deuxièmement, elle maintient la vision périphérique et la mobilité — vous ne fixez pas une lampe éblouissante, donc cela semble plus naturel. Le design élimine aussi les préoccupations comme un mauvais positionnement ; la lentille diffractive assure que la lumière atteint les yeux quelle que soit la position de la tête. En bref, le format portable aide à intégrer la thérapie par la lumière dans une routine normale, améliorant potentiellement l’adhésion au traitement de manière significative.

De plus, la Luminette a été conçue en tenant compte de la sécurité. L’intensité (2 000 lux) est suffisante pour affecter le système circadien mais assez faible pour minimiser l’éblouissement et les effets secondaires. La lumière est sans UV, et l’appareil est léger. Parce qu’elle émet une lueur diffuse plutôt qu’un faisceau direct, les utilisateurs ne ressentent généralement pas de fatigue oculaire importante. Elle permet également à l’utilisateur de maintenir des pratiques d’hygiène du sommeil — par exemple, ils peuvent toujours éviter le temps d’écran si nécessaire, car l’appareil lui-même fournit le stimulus lumineux matinal nécessaire.

Dans l’ensemble, la Luminette et des dispositifs similaires de thérapie par la lumière montée sur la tête représentent une évolution moderne des outils de chronothérapie. Ils délivrent le même type d’indices lumineux pour réinitialiser le rythme circadien que les lampes traditionnelles, mais de manière plus pratique et conviviale. La commodité de ces dispositifs est particulièrement pertinente pour les adolescents atteints de DSPS, qui autrement pourraient ne pas suivre la thérapie par la lumière du tout. Mais est-ce que cela fonctionne aussi bien que le traitement conventionnel ? La section suivante discute d’une étude pilote qui a testé la Luminette chez des adolescents avec DSPS.

Outils de mesure & protocole

Tout au long de l'intervention de 3 semaines, les chercheurs ont collecté des données sur les habitudes de sommeil et la vigilance diurne en utilisant deux principaux instruments d'auto-évaluation, ainsi que des journaux quotidiens :

Journal de sommeil des adolescents (TSD)

Les participants ont rempli le Teen Sleep Diary, développé par la National Sleep Foundation, chaque matin au réveil pendant un total de 22 jours consécutifs, week-ends inclus.

Les adolescents ont enregistré :

-

Heure du coucher (moment où ils sont allés au lit)

-

Début du sommeil (moment où ils se sont réellement endormis)

-

Heure de réveil (moment où ils se sont levés le matin)

-

Évaluation de la qualité du sommeil (sur une échelle de Likert de 1 à 5, où 1 = « sommeil très mauvais » et 5 = « sommeil excellent »)

Ce journal offrait une mesure quotidienne, subjective de la qualité et du timing du sommeil, permettant de suivre les tendances sur les trois semaines. Les chercheurs ont porté une attention particulière aux données en semaine (du dimanche soir au vendredi matin) pour l'analyse, excluant les week-ends en raison de la variabilité des horaires de sommeil des adolescents. Cela a aidé à isoler les effets de l'intervention par lumière matinale des fluctuations non liées causées par le « décalage social ».

Échelle pédiatrique de somnolence diurne (PDSS)

Le PDSS est un questionnaire validé de 8 items conçu pour mesurer la somnolence diurne chez les adolescents. Les items incluent :

-

« À quelle fréquence vous endormez-vous ou somnolez-vous en classe ? »

-

« Êtes-vous généralement alerte pendant la journée ? »

Chaque item est noté sur une échelle de 0 à 4, avec des scores totaux allant de 0 à 32. Des scores plus élevés indiquent une somnolence diurne plus sévère.

-

Le PDSS a été administré deux fois :

-

Jour 1 (ligne de base)

-

Fin de la semaine 3 (post-intervention)

-

Le PDSS a démontré une bonne cohérence interne (alpha de Cronbach ≈ 0,78) et est largement reconnu dans la recherche sur le sommeil des adolescents comme un outil fiable.

Pas d'utilisation de l'actigraphie ni de marqueurs physiologiques de phase

Notamment, l'étude n'a pas inclus d'actigraphie (suivi des mouvements au poignet) ni d'évaluations objectives de la phase circadienne comme la mélatonine salivaire (DLMO) ou le minimum de température corporelle centrale. Bien que ces biomarqueurs soient souvent utilisés dans les études sur le rythme circadien pour définir le timing interne, les chercheurs ont expliqué que la nature exploratoire et peu invasive de ce pilote justifiait leur exclusion. Cette approche était conforme aux recommandations de la American Academy of Sleep Medicine, qui autorise les études cliniques sur le DSPS à se baser uniquement sur des données comportementales.

Cependant, les auteurs ont reconnu cela comme une limitation, puisque le moment de la luminothérapie matinale était basé sur les heures de réveil auto-déclarées plutôt que sur des marqueurs biologiques de phase. Tous les participants ont été instruits d'éviter les sources lumineuses supplémentaires la nuit, y compris les écrans après 21h, afin de réduire les influences externes sur le rythme circadien.

Conception du protocole et de l'intervention

L'étude a commencé par un jour de référence (Jour 1) :

-

Les adolescents ont complété le PDSS

-

Les journaux de sommeil ont été commencés

-

Aucun traitement n'a été administré

À partir du Jour 2, les participants ont reçu soit l'appareil Luminette, soit un appareil placebo chaque matin pendant 45 minutes. Ils ont noté leur utilisation de l'appareil quotidiennement dans leur journal de sommeil, y compris toute difficulté ou non-respect.

Pour contrôler la variabilité, les chercheurs ont exclu les données des nuits de vendredi et samedi dans leurs analyses hebdomadaires principales, se concentrant plutôt sur cinq nuits consécutives en semaine par semaine de traitement (Semaine 1, Semaine 2, Semaine 3).

Stratégie d'analyse des données

Compte tenu de la petite taille de l'échantillon (5 adolescents par groupe), l'étude s'est appuyée sur des méthodes statistiques non paramétriques :

-

Pour les données hebdomadaires de sommeil (par exemple, moyenne de l'endormissement, durée et qualité subjective du sommeil), les chercheurs ont utilisé le test de Mann–Whitney U, robuste pour les petits échantillons et les données ordinales.

-

Pour les scores PDSS, ils ont utilisé une ANOVA à mesures répétées à deux facteurs :

-

Groupe (Luminette vs. placebo)

-

Temps (avant traitement vs. après traitement)

-

Ce design leur a permis d'examiner à la fois les effets globaux et les effets d'interaction (c’est-à-dire si le changement de somnolence différait entre les groupes).

-

La signification statistique a été fixée à p < 0,05.

Malgré l'absence de marqueurs physiologiques objectifs, l'étude a utilisé des outils subjectifs bien établis adaptés aux populations adolescentes et à la recherche en phase précoce. En collectant des journaux de sommeil quotidiens et des scores d'alerte standardisés, les chercheurs ont pu suivre à la fois les changements de rythme de sommeil et le fonctionnement diurne. La conception du protocole — incluant l'exclusion des données du week-end, un timing d'intervention clair et plusieurs comparaisons semaine par semaine — a permis une évaluation ciblée de l'efficacité de la luminothérapie dans un contexte adolescent réel.

Principaux résultats : Effets de la luminothérapie Luminette

Après trois semaines d'intervention, des différences claires et statistiquement significatives sont apparues entre les groupes Luminette (expérimental) et placebo, basées à la fois sur les journaux de sommeil et les questionnaires de somnolence diurne. Les résultats ont abordé les trois hypothèses principales (H1–H3).

1. Moment d'endormissement & durée du sommeil (H1)

-

Semaine 1 : Aucune différence significative n'est apparue initialement. En fait, le groupe Luminette a montré un léger retard dans l'endormissement comparé au placebo (p ≈ 0,056), reflétant probablement une période d'adaptation à l'exposition à la lumière matinale.

-

Semaine 2 : Des améliorations marquées sont apparues. Le groupe Luminette a connu un endormissement significativement plus précoce (test de Mann–Whitney U : Z = –2,627, p = 0,008) et une augmentation notable du temps total de sommeil (Z = –2,312, p = 0,016).

-

Semaine 3 : Ces améliorations ont été maintenues ou renforcées. L'heure d'endormissement est restée significativement plus tôt (p = 0,008), et la durée du sommeil nocturne est restée plus longue (p = 0,008) que dans le groupe placebo.

Amplitude : Dès la semaine 2, les utilisateurs de Luminette s'endormaient 1 à 2 heures plus tôt qu'à la base et comparé au groupe placebo. Cela avançait leur heure moyenne d'endormissement à environ minuit, contre 2–3 heures du matin chez les témoins. Avec un sommeil plus tôt, ils gagnaient ~1 heure supplémentaire de sommeil par nuit scolaire.

Conclusion : Ces résultats soutiennent H1—la luminothérapie portable matinale a produit une avance significative de la phase circadienne, aidant les adolescents à aligner leur sommeil sur les horaires scolaires et réduisant la privation de sommeil en semaine.

2. Qualité subjective du sommeil (H2)

-

Semaine 1 : Fait intéressant, le groupe placebo a rapporté une meilleure qualité de sommeil dès le début (moyenne ≈ 2,4 contre 2,0 chez les utilisateurs de Luminette, p = 0,016). Cela peut refléter une surstimulation initiale due à l'exposition à la lumière ou un effet placebo.

-

Semaines 2 & 3 : Les évaluations du groupe Luminette se sont améliorées de manière significative. Dès la semaine 2, ils ont rapporté une qualité moyenne

-

Soutien statistique : Les différences observées aux Semaines 2 et 3 étaient statistiquement significatives (p = 0,008).

Interprétation : À mesure que leur phase circadienne s'ajustait et que la durée du sommeil augmentait, les utilisateurs de Luminette ont commencé à percevoir leur sommeil comme plus réparateur. L'amélioration du calage, de la durée et de l'alignement avec la nuit biologique a probablement favorisé ce changement.

Conclusion : Ces résultats confirment H2 — la luminothérapie matinale a amélioré la qualité subjective du sommeil, surtout après la période d'adaptation initiale.

3. Somnolence diurne (H3)

-

Base (Jour 1) : Les deux groupes présentaient des scores PDSS élevés similaires (~23/32), reflétant une somnolence diurne cliniquement significative.

-

Post-traitement (Semaine 3) :

-

Groupe Luminette : Les scores PDSS ont chuté à ~14,8, indiquant une somnolence modérée seulement.

-

Groupe placebo : Les scores sont restés essentiellement inchangés (~22).

-

Analyse statistique:

-

ANOVA à mesures répétées à deux facteurs a révélé :

-

Interaction Temps × Groupe significative (p < 0,001 )

-

Effets principaux du Temps et du Groupe

-

Taille de l'effet : η² partiel ≈ 0,90 (très grande)

-

Implication pratique : Les adolescents du groupe Luminette se sentaient plus alertes, restaient éveillés en classe, et montraient probablement une meilleure humeur et un engagement cognitif accru. En revanche, le groupe placebo, avec un rythme de sommeil inchangé, a présenté une fatigue diurne persistante.

Conclusion : Les résultats soutiennent fortement H3 — la luminothérapie avec Luminette a significativement réduit la somnolence diurne et amélioré le fonctionnement quotidien.

4. Sécurité & Tolérabilité

-

Aucun effet indésirable grave n'a été signalé.

-

Aucun abandon de participant n'a eu lieu.

-

Certains utilisateurs ont pu ressentir des effets transitoires légers (par exemple, de légers maux de tête, stimulation), surtout lors de la Semaine 1, mais ceux-ci n'ont pas interféré avec l'adhésion.

Acceptation de l’appareil : Le format portable a amélioré l’utilisabilité et minimisé les effets secondaires (par exemple, pas de fatigue oculaire ni d’éblouissement, lumière sans UV). L’absence de plaintes suggère une bonne tolérance, même dans une population adolescente.

Résumé

Cet essai pilote a démontré que la thérapie lumineuse portable Luminette :

-

Avance du rythme de sommeil de 1 à 2 heures

-

Durée totale de sommeil augmentée les nuits d’école

-

Qualité perçue du sommeil améliorée

-

Somnolence diurne réduite de manière significative

Toutes les conclusions étaient statistiquement robustes et cliniquement significatives, validant les hypothèses des chercheurs (H1, H2, H3). Il est important de noter que l’appareil offre une alternative pratique et conviviale aux boîtes lumineuses traditionnelles, surtout pour les adolescents atteints de DSPS qui ont souvent du mal avec des protocoles rigides.

Bien que la taille de l’échantillon fût petite, les effets forts justifient des essais plus larges et suggèrent que la thérapie lumineuse portable pourrait devenir un traitement courant des troubles circadiens du sommeil chez les jeunes.

Discussion & implications

1. Confirmation de l’efficacité

Cet essai pilote offre une preuve de concept que la thérapie lumineuse portable utilisant l’appareil Luminette peut améliorer significativement les résultats dans le syndrome de retard de phase du sommeil (DSPS). Les trois hypothèses ont été confirmées :

-

H1 : Phase circadienne avancée (endormissement plus tôt, durée plus longue).

-

H2 : Qualité subjective du sommeil améliorée.

-

H3 : Somnolence diurne réduite.

Les résultats concordent avec les conclusions antérieures selon lesquelles la lumière vive du matin est un puissant agent d’avance de phase. Il est important de noter que cette étude étend cette preuve en montrant qu’elle peut être délivrée efficacement via des lunettes lumineuses portables, et pas seulement des boîtes lumineuses stationnaires — une innovation cruciale pour les adolescents, qui ont souvent du mal à suivre des traitements rigides.

2. Avantages pratiques de l’appareil Luminette

Le format portable répondait aux principaux problèmes d’adhésion :

-

Permettait aux adolescents de se déplacer librement tout en recevant le traitement.

-

Fournissait 2 000 lux de lumière blanche enrichie en bleu à un angle constant proche des yeux.

-

Des résultats comparables aux boîtes de 10 000 lux, probablement grâce à la proximité et à la régularité d’utilisation.

Son design, sa portabilité et son intégration dans les routines quotidiennes ont probablement renforcé l’adhésion. Pour les adolescents, ce format paraît moins clinique, plus technologique et mieux adapté aux modes de vie modernes—pouvant transformer les taux d’adhésion à la luminothérapie.

3. Bénéfices holistiques au-delà du timing du sommeil

L’intervention a apporté plus qu’un simple ajustement d’horaire :

-

Amélioration de la vigilance diurne, ce qui peut se traduire par de meilleures performances scolaires, humeur et fonctionnement global.

-

Une approche non pharmacologique séduit les familles souhaitant éviter les effets secondaires ou la dépendance aux médicaments.

La luminothérapie exploite la physiologie propre du corps—en synchronisant naturellement le système circadien par l’exposition à la lumière—offrant une alternative sûre et efficace à la mélatonine ou aux sédatifs.

4. Limites de l’étude

Taille de l’échantillon :

-

Seulement 10 participants (5 par groupe).

-

Bien que les effets soient significatifs, les résultats doivent être interprétés avec prudence en raison du risque de forte variabilité et de la généralisation limitée.

Durée courte:

-

La période de traitement de 3 semaines a montré une efficacité initiale mais n’a pas évalué la durabilité à long terme.

-

Pas de phase de suivi pour déterminer si les bénéfices persistent après l’arrêt de la thérapie.

-

Les données de sommeil du week-end ont été exclues—importantes dans la vie réelle des adolescents, où les habitudes du week-end compromettent souvent les améliorations en semaine.

Aucune mesure de phase circadienne ou de chronotype:

-

Manque de données sur DLMO, température centrale ou préférence matin-soir, qui pourraient informer la personnalisation et l’optimisation du timing.

-

Les études futures devraient distinguer les cas de DSPS biologiques vs comportementaux.

Résultats auto-déclarés :

-

Toutes les données étaient subjectives (journaux de sommeil, PDSS), introduisant un potentiel biais d’attente.

-

Pas d'actigraphie ni de polysomnographie pour valider la précision du journal ou détecter des changements dans l'efficacité/architecture du sommeil.

Considérations sur la conception du placebo.:

-

Le dispositif témoin utilisait une lumière orange, qui pourrait avoir eu des effets circadiens légers ou influencé la perception des utilisateurs.

-

Néanmoins, les grandes différences entre les groupes suggèrent un effet thérapeutique réel du dispositif actif.

5. Orientations futures de la recherche

Des essais plus grands et plus longs sont nécessaires pour :

-

Confirmer l'efficacité dans des populations plus larges.

-

Examiner la durabilité des décalages de phase après le traitement.

-

Évaluer l'utilisation en conditions réelles pendant les week-ends et les vacances.

-

Explorer les résultats dans d'autres groupes d'âge (préadolescents, étudiants universitaires, adultes) et les conditions associées (par exemple, TAS, trouble du travail posté, décalage horaire).

Inclure des mesures objectives :

-

Actigraphie pour suivre le comportement réel de sommeil/veille.

-

DLMO et température corporelle centrale pour quantifier les décalages circadiens internes.

-

Marqueurs hormonaux (par exemple, cortisol) pour évaluer l'impact biologique.

Comparer les traitements :

-

Luminette vs. mélatonine, boîte lumineuse traditionnelle ou protocoles combinés.

-

Déterminer si la luminothérapie peut remplacer ou améliorer les interventions pharmacologiques.

Évaluer la sécurité à long terme et les résultats sur la santé :

-

Surveiller la santé oculaire, la stabilité de l'humeur et la performance académique.

-

Déterminer si la thérapie améliore le bien-être global et les habitudes de vie.

6. Implications cliniques

Pour les pédiatres et spécialistes du sommeil, la luminothérapie portable offre un traitement pratique, à action rapide et sans médicament pour le DSPS :

-

Les résultats sont visibles en 1 à 2 semaines.

-

Compatible avec les routines scolaires.

-

Peut réduire la dépendance aux médicaments ou aux mesures drastiques (par exemple, décaler les horaires scolaires).

L'étude renforce l'importance de :

-

Exposition à la lumière du matin pour avancer l'horloge circadienne.

-

Éviter la lumière en soirée pour favoriser la libération de mélatonine.

Même sans accès à la Luminette, les cliniciens peuvent encourager l'exposition à la lumière du matin et la réduction de l'utilisation des écrans la nuit comme stratégies circadiennes fondamentales.

Cette étude pilote démontre que la luminothérapie portable Luminette peut efficacement décaler le rythme circadien, améliorer la qualité du sommeil et renforcer le fonctionnement diurne chez les adolescents atteints de DSPS. Elle offre une alternative pratique, efficace et bien tolérée à la luminothérapie traditionnelle et un outil prometteur en médecine circadienne. À mesure que la technologie évolue, combiner les connaissances comportementales avec des méthodes innovantes de délivrance pourrait améliorer la santé du sommeil des adolescents — et au-delà.

Conclusions

Le syndrome de retard de phase du sommeil (DSPS) chez les adolescents est un trouble du timing — où le rythme circadien interne est retardé par rapport aux exigences sociales. Ce décalage entraîne des couchers tardifs, des difficultés à se réveiller le matin, une privation chronique de sommeil et une altération des performances scolaires ou de l'humeur. Bien que les traitements traditionnels tels que l'hygiène du sommeil, la chronothérapie, la mélatonine et la luminothérapie puissent aider, l'adhésion — en particulier aux boîtes lumineuses fixes — a souvent été faible, limitant l'efficacité dans la vie réelle.

L'émergence des appareils de luminothérapie portables, comme la Luminette, représente une solution moderne. Cette étude pilote a démontré que délivrer chaque matin une lumière blanche enrichie en bleu via un appareil portable produisait des bénéfices significatifs :

-

Avancement du rythme circadien (début du sommeil jusqu'à 2 heures plus tôt),

-

Durée de sommeil plus longue en semaine, et

-

Somnolence diurne significativement réduite.

Ces améliorations ont été obtenues sans médicaments ni changement radical de mode de vie — simplement en portant l'appareil pendant les routines matinales régulières. L'intensité lumineuse de 2 000 lux, dirigée efficacement vers la rétine inférieure, imitait une thérapie de qualité clinique dans un format convivial et mobile idéal pour les adolescents.

D'un point de vue clinique, la thérapie Luminette offre plusieurs avantages :

-

Il permet la mobilité pendant le traitement.

-

Encourage l'utilisation quotidienne grâce à l'intégration dans la routine, et

-

Évite les effets secondaires liés aux approches pharmacologiques.

Pour les cliniciens, aidants et jeunes, cela signifie une méthode réaliste et accessible pour réinitialiser l’horloge biologique sans perturbation majeure.

Bien que des essais plus larges soient nécessaires pour confirmer l’efficacité à long terme, ces résultats suggèrent que la luminothérapie portable est prête pour une intégration clinique. À mesure que les protocoles évoluent — par exemple, en affinant le timing, la durée et les combinaisons avec la mélatonine ou l’évitement de la lumière — l’utilité d’appareils comme Luminette s’étendra probablement. Tout comme les lunettes corrigent la vision, les « lunettes de lumière » pourraient aider à recalibrer les rythmes circadiens.

En fin de compte, la prise en charge du DSPS évolue vers des méthodes qui s’alignent sur la biologie du corps. La lumière du matin est le signal naturel le plus puissant pour ajuster le rythme circadien, et cette étude montre qu’elle peut désormais être administrée facilement à domicile. Pour les adolescents souvent étiquetés à tort comme paresseux à cause de leurs rythmes de sommeil, la luminothérapie portable offre une intervention qui change la vie — rétablissant l’alignement, améliorant la vigilance et les aidant à s’engager dans la vie quotidienne avec confiance.

FAQ

Qu’est-ce que le syndrome de retard de phase du sommeil (DSPS) ?

Le DSPS est un trouble du rythme circadien où l’horloge interne d’une personne est retardée, ce qui la fait s’endormir et se réveiller beaucoup plus tard que souhaité. C’est biologique, pas comportemental, et cela entraîne souvent des difficultés à se réveiller pour l’école ou le travail malgré une bonne qualité de sommeil aux heures préférées.

Quelle est la prévalence du DSPS chez les adolescents ?

Le DSPS affecte environ 7 à 16 % des adolescents, ce qui le rend relativement courant. Il débute souvent pendant la puberté, lorsque les changements biologiques naturels et les habitudes sociales retardent le sommeil.

Quels traitements existent pour le DSPS en dehors de la luminothérapie ?

D’autres traitements incluent les suppléments de mélatonine le soir, des routines strictes d’hygiène du sommeil, la chronothérapie (décalage progressif des horaires de sommeil) et, dans certains cas, des médicaments à court terme ou des ajustements du planning scolaire. Une approche combinée est souvent la plus efficace.

En quoi la luminothérapie Luminette diffère-t-elle des lampes à lumière traditionnelles ?

La Luminette est un appareil portable qui permet aux utilisateurs de se déplacer librement tout en recevant une luminothérapie matinale, contrairement aux lampes stationnaires traditionnelles. Elle délivre une lumière circadienne efficace à une intensité plus faible en la dirigeant précisément vers les yeux, améliorant ainsi la commodité et l’adhésion.

Quelles preuves soutiennent l’utilisation de Luminette pour le DSPS ?

Une étude randomisée de 3 semaines chez des adolescents atteints de DSPS a montré que la Luminette avançait significativement l’endormissement, augmentait la durée du sommeil, améliorait la qualité du sommeil et réduisait la somnolence diurne par rapport à un placebo. Ces résultats sont en accord avec la science établie sur la luminothérapie circadienne.

Y a-t-il des risques ou des limites à la luminothérapie Luminette chez les adolescents ?

Luminette est généralement sûre, mais des effets secondaires légers comme la fatigue oculaire ou le mal de tête peuvent survenir. Le bon timing est crucial — l’utiliser trop tard dans la journée ou de manière irrégulière peut réduire son efficacité ou aggraver le rythme du sommeil.

Notez svp

Notez svp